对于死刑案件中经常适用的酌定从轻情节,按照产生的时间先后不同,大致可分为事前、事中和事后三类。因受到刑事司法政策的较大影响,上述三类从轻情节有着政策性法律元素的特质,同时,由于其适用效力、适用范围等区别于法定量刑情节,该类情节还具有相应的个性。检察机关作为法律监督机关,可从内部机制建设,外部沟通协调,形成统一对酌定从轻情节的认识,创造有效的监督机制。

对于死刑案件中经常适用的酌定从轻情节,按照产生的时间先后不同,大致可分为事前、事中和事后三类。因受到刑事司法政策的较大影响,上述三类从轻情节有着政策性法律元素的特质,同时,由于其适用效力、适用范围等区别于法定量刑情节,该类情节还具有相应的个性。检察机关作为法律监督机关,可从内部机制建设,外部沟通协调,形成统一对酌定从轻情节的认识,创造有效的监督机制。 规范地识别量刑情节需要就“准情节”与刑罚根据的关联性进行判断

规范地识别量刑情节,意味着要有评价标准,即应依据基于法律理念、刑法原理、刑事政策等所生成的刑罚根据来进行;还要依据可能成为量刑情节的事由与刑罚根据的关联性,来对量刑情节及其单复数进行判断。由于作为刑罚根据的责任刑、预防刑等的功能和地位不同,量刑情节的识别需合理地区分影响责任刑的情节、影响预防刑的情节以及其它情节。一、量刑情节识别中存在的问题;二、规范地识别量

规范地识别量刑情节,意味着要有评价标准,即应依据基于法律理念、刑法原理、刑事政策等所生成的刑罚根据来进行;还要依据可能成为量刑情节的事由与刑罚根据的关联性,来对量刑情节及其单复数进行判断。由于作为刑罚根据的责任刑、预防刑等的功能和地位不同,量刑情节的识别需合理地区分影响责任刑的情节、影响预防刑的情节以及其它情节。一、量刑情节识别中存在的问题;二、规范地识别量 克服胁从犯立法模式的弊端 使被胁迫情节作为法定情节具有更广泛的适用性

受胁迫犯罪在大陆法系国家中多设立为责任阻却事由,我国采用了胁从犯立法模式。如何克服胁从犯立法模式的弊端,使被胁迫情节作为法定情节能在司法中具有更广泛的适用性,是目前我国刑法改革所面临的重大课题。一、被胁迫情节的立法模式比较;二、我国胁从犯制度的弊端;三、胁从犯立法根基评析;四、被胁迫情节的定性要件;五、被胁迫情节的定量指标。

受胁迫犯罪在大陆法系国家中多设立为责任阻却事由,我国采用了胁从犯立法模式。如何克服胁从犯立法模式的弊端,使被胁迫情节作为法定情节能在司法中具有更广泛的适用性,是目前我国刑法改革所面临的重大课题。一、被胁迫情节的立法模式比较;二、我国胁从犯制度的弊端;三、胁从犯立法根基评析;四、被胁迫情节的定性要件;五、被胁迫情节的定量指标。 推动量刑规范化改革的发展和完善 让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义

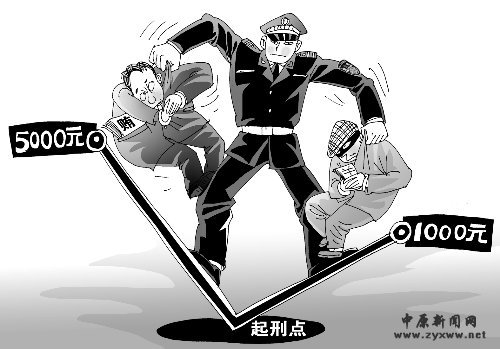

深入推进量刑规范化改革,是适应经济社会发展的需要,及时回应人民群众司法关切的体现。量刑主要是限制乃至剥夺被告人人身自由的司法活动,由于我国刑法规定的量刑幅度较宽,司法层面又缺乏一个完善的量刑规则,多年来一直采取“估算式”量刑,导致有的案件量刑不均衡,影响了司法公信力。

深入推进量刑规范化改革,是适应经济社会发展的需要,及时回应人民群众司法关切的体现。量刑主要是限制乃至剥夺被告人人身自由的司法活动,由于我国刑法规定的量刑幅度较宽,司法层面又缺乏一个完善的量刑规则,多年来一直采取“估算式”量刑,导致有的案件量刑不均衡,影响了司法公信力。  当前,我国在毒品犯罪量刑问题上存在着重刑倾向和过度适用死刑的情况。产生的原因和我国的重刑主义传统与毒品犯罪定罪量刑上存在的“唯数量论”等有关。我们应在宽严相济刑事政策的指导下对相关制度进行调整,严格限制毒品犯罪死刑的适用。

当前,我国在毒品犯罪量刑问题上存在着重刑倾向和过度适用死刑的情况。产生的原因和我国的重刑主义传统与毒品犯罪定罪量刑上存在的“唯数量论”等有关。我们应在宽严相济刑事政策的指导下对相关制度进行调整,严格限制毒品犯罪死刑的适用。 对无自首、立功等法定从轻情节的黑社会性质组织犯罪的犯罪人员不宜适用缓刑

根据我国刑法规定,满足下面三个条件即可适用缓刑:犯罪分子被判处拘役或三年以下有期徒刑的;犯罪分子不是累犯;根据犯罪人的犯罪情节和悔罪表现,适用缓刑确实不致再危害社会的。结合我国打击和遏制黑社会性质组织犯罪的现实需要,必须采取重典治“黑”,不宜对无自首、立功等法定从轻情节的黑社会性质组织犯罪的犯罪人员适用缓刑。 司法实践中对罪后情节的把握,对正确定罪量刑关系密切,但理论界却对罪后情节的研究未予以应有的重视。本文通过对罪后情节相关问题的探讨,阐明了在刑法和相关司法解释上作为例外的“定罪”罪后情节的几种情况;并分析刑法上作为原则的“量刑”罪后情节和作为例外的“定罪”罪后情节存在的法理依据。

司法实践中对罪后情节的把握,对正确定罪量刑关系密切,但理论界却对罪后情节的研究未予以应有的重视。本文通过对罪后情节相关问题的探讨,阐明了在刑法和相关司法解释上作为例外的“定罪”罪后情节的几种情况;并分析刑法上作为原则的“量刑”罪后情节和作为例外的“定罪”罪后情节存在的法理依据。